2025年の大河ドラマ「べらぼう」では、安田顕さんが演じる平賀源内。

科学者でもあり、本草学者でもあり、絵師でもあり、発明家でもありとさまざまな才能を発揮した源内は、蔦屋重三郎だけでなく時の為政者・田沼意次とも交流があったとか。

彼の言動は常人には理解できないことも多く、その最期も不可解です。

今回は、時代劇にも登場することの多い平賀源内の生い立ちから経歴、数々の功績について紹介したいと思います。

平賀源内の略歴

| 享保13年(1728) | 高松藩の白石茂左衛門の三男として誕生 |

| 寛延2年(1749) | 父の死により家督を継ぐ |

| 宝暦2年(1752)頃 | 長崎へ遊学。その後家督を放棄する |

| 宝暦6年(1756) | 江戸に下り、本草学者田村藍水の弟子となる |

| 宝暦9年(1759) | 高松藩に再出仕 |

| 宝暦11年(1761) | 再び高松藩を辞する |

| 宝暦12年(1762) | 江戸湯島にて第5回薬品会を開催(第1回は宝暦7年)

杉田玄白・中川淳庵らと交流 |

| 明和元年(1764) | 秩父にて石綿を発見、火浣布(かかんふ)を創る |

| 安永5年(1776) | エレキテルの復元に成功する |

| 安永8年(1779)11月21日 | 傷害罪で捕まり、12月18日に獄中死する |

略歴ということでとても簡単に紹介しましたが、実はこの表にはとても書ききれないほどの業績と経歴の持ち主。

調べれば調べるほど、どれだけ才能があるのかとただただ驚きの連続でした。

源内さんの足跡をもう少し詳しくたどってみましょう。

幼くして非凡の才を発揮!

平賀源内が生まれたのは享保13年、八代将軍徳川吉宗の御代でした。

誕生の地は讃岐国志度浦(現・香川県さぬき市志度)高松藩の足軽身分の家である白石家の三男として生まれました。

幼いころから利発な子でいろいろなからくりや工夫で人々を驚かせていたため「天狗小僧」なんて呼ばれていたそうです。

そんな源内、11歳頃には掛け軸に工夫を凝らして「お神酒天神」を作っています。

香川県さぬき市にある「平賀源内記念館」には、源内の数々の発明品や作品と共に「お神酒天神」も展示されているそう。

さぬき市を訪れた際はぜひ一度ご覧ください。

平賀源内、長崎へ

非凡な才を現わす源内は、13歳頃から学者・三好喜右衛門のもとで本草学(植物学)や儒学を学ぶかたわら、俳諧にも親しんでいます。

寛延2年に父・茂左衛門が亡くなると源内が家督を継ぎ、白石姓から祖先が名乗っていた平賀姓になりました。

父と同じように藩の蔵番として日々を過ごす源内でしたが、探求心・好奇心の塊のような源内がただじっとお勤めだけできるわけもなく…。

源内は、宝暦2年頃に長崎へ遊学(留学)

現在の長崎・出島

長崎では、水を得た魚のように本草学・医学・オランダ語など多方面にわたって学問をしています。

遊学から2年後、源内は妹婿に家督を相続させ、自身は藩のお勤めを辞しました。

学問・発明・研究に没頭する源内は、長崎から大坂・京都を経て、とうとう花のお江戸へやってきたのです!

平賀源内のチャレンジ

宝暦6年、源内は江戸で本草学者・田村藍水(らんすい)に弟子入りしました。

また、徳川幕府最高の学府である昌平坂学問所(湯島聖堂)へ寄宿しています。

もちろん最先端の学問を学ぶためです。

宝暦7年には、源内のアイデアで湯島聖堂において第1回薬品会(植物などの物産博覧会)が開催されました。

源内の生活費はどこから?

ここで素朴な疑問。

でも源内はなぜ、当時最高の学校で学ぶことができたのでしょうか。

長崎から大坂、京、江戸へ行くためには先立つものも必要です。

おそらく源内自身も長崎や立ち寄る先々で何かしらの発明・商売のようなことを行っていたのではないでしょうか。

平賀家からの支援があったかもしれません。

また略歴でも触れているように、高松藩に再出仕できたのは、源内のような才能をできれば藩内にとどめおきたいという藩の意向もあったのではないかと思います。

そのためこの時点での源内はある程度生活資金に余裕があったのではないかと考えられます。

源内と高松藩

宝暦9年、源内は「医術修行」という名目で三人扶持で、高松藩に再出仕しました。

扶持(お給料)をもらいながら研究や学問ができると、はじめは喜んでいた源内ですが、そうは問屋が卸さない!

高松藩の薬草園を管理したり、藩主の呼び出しに応じたり…。

自分のペースが乱されることにイライラがつのっていきます。

そしてとうとう…。

宝暦11年2月。

源内は高松藩へ「禄仕拝辞願」を出しました。

「もう藩のお勤めは辞める!」と宣言したのです。

この願いは9月になって条件付きで許可されました。

どんな条件かというと「奉公構い(ほかの藩で登用されることは許さない)」というものです。

もとより源内は、これ以上藩勤めをするつもりはなかったでしょうから、大して気にもしていなかったでしょうね。

源内はやっと自由になれたのです。

でもその代わりこれからは生きるために稼がなくてはなりません。

源内はいよいよその多才ぶりを発揮していきます。

源内の発明・発見・作品などなど

ここからは源内のマルチタレントぶりがわかるさまざまな業績を紹介します。

本草学

源内の原点ともいえる本草学。

田村藍水に学び、自らも採集・研究を重ねた彼は、前述したように全5回の物産博覧会をたびたび開催しています。

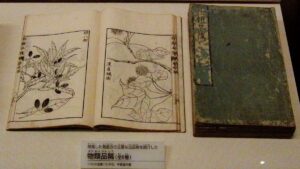

物産会で出品されたものをまとめた『物類品隲(ぶつるいひんしつ)』を発刊。

故郷の讃岐や紀州・相模などでもさまざまな植物を採取し、『紀州産物志』などを著しています。

鉱山開発

源内は、幕府の許可を得て秩父で金山・鉱山事業を行っています。

この事業は数年で休業しましたが、明和8年(1771)2回目の長崎遊学からの帰途では、大坂の多田銀銅山の調査や試掘などに携わりました。

安永2年(1773)には、秋田藩に招かれて鉱山の調査や指導を行っています。

火浣布

源内は、明和元年に秩父中津川での鉱山開発で石綿を発見しています。

その石綿で火にくべても燃えにくい火浣布(かかんふ)を、その火浣布でお香を焚くときに敷く香敷を作り、幕府へ献上しています。

火事の多い江戸の町で、役立つのではないかとも考えたのではないでしょうか。

源内はもっと大きな火浣布を作ろうとしますが、残念ながら実用化は出来なかったようです。

源内焼

源内が初めに本草学を教わった三好は、漢学や農地開墾、製陶技術にも造詣が深く、自分で陶磁器を作っていたそうです。

そのため、源内も製陶の知識は早くから持っていました。

1度目の長崎遊学から大坂へ向かう途中、備後鞆の浦(現・広島県福山市鞆)で陶土を発見して製陶を勧めています。

当時は、中国やオランダから輸入された高価な陶磁器がありましたが、源内は国産でもっと素晴らしい陶磁器を作ろうと考えました。

故郷の志度でも陶工たちに製陶の技術や知識を伝え、今も源内焼として残っています。

源内焼:出典 Wikipedia

西洋画

本草学においては植物を写実的に描写することが必要で、前述の『物類品隲(ぶつるいひんしつ)』にも詳細な絵が記載されています。

それらの絵を見ていた源内は写実的な西洋画に魅力を感じていたようで、自身も西洋画を描いています。

それが神戸市立博物館に所蔵されている「西洋婦人図」です。

自分で描くだけでなく、西洋画の技術の指導も行っています。

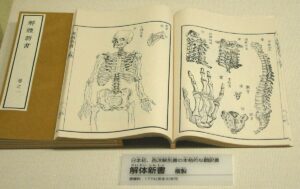

指導を受けた人の中には、『解体新書』の挿絵を描いた小野田直武もいました。

解体新書 出典:Wikipedia

戯作本

源内は「風来山人」というペンネームで作家活動も行いました。

宝暦13年には『根南志具佐(ねなしぐさ)』『風流志道軒傳(ふうりゅうしどうけんでん)』を立て続けに著しています。

どちらもテンポの良い文体とユニークな内容で大ヒット。

浄瑠璃の脚本や自虐ネタ満載のエッセイ『放屁論』なども執筆しています。

根南志具佐

人気絶頂の歌舞伎女形・荻野八重桐が隅田川で溺死するという衝撃的な事件をもとに、やはり歌舞伎界のトップスターだった瀬川菊之丞も登場する娯楽本。

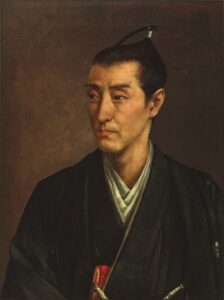

2代目・瀬川菊之丞

活躍した時代から考えると源内と交流があったのは2代目では?

地獄の閻魔大王が菊之丞を好きになり、彼を地獄へ連れてくるよう部下に命じます。

八重桐と舟遊び中だった菊之丞のもとにやってきた閻魔大王の使い(河童)は、ともに地獄へ行ってほしいと懇願。

それを聞き入れた菊之丞が水中に飛び込もうとすると、八重桐が変わって飛び込んでしまうというのが大筋です。

その中で源内の痛烈な風刺や為政者への批判や、江戸の町の臨場感あふれる表情が描かれています。

風流志道軒傳

当時大人気だった実在の講釈師・深井志道軒が世界中を回る冒険譚ですが、全くのフィクション。

世情や幕政への痛烈な批判を交えていたり、江戸庶民の暮らしが生き生きと描かれたりしている娯楽本です。

エレキテル

源内を語るうえで忘れてはならないのが、エレキテル。

エレキテルとは、摩擦を利用して静電気を発生させる機械のことです。

もともとはオランダで開発されたものです。

長崎滞在中に壊れたエレキテルを手に入れた源内は、桂川甫周らとともに研究。

約6年を費やして修復に成功しました。

修理したエレキテルは、病気治療や見物の道具として使用されたのですが、偽物が出回ったことで、源内までが「山師(詐欺師)」と非難されてしまう始末。

当時の人にとってエレキテルの原理は、どうしても理解できません。

あまりにも時代の先を行っていた源内は、いらだたしい思いだったことでしょう。

土用の丑の日

ある夏の日、源内の知り合いのうなぎ屋が「夏はうなぎが売れなくて困る」と愚痴をこぼしました。

それを聞いた源内の一筆

「今日は丑の日」

実は丑の日にうの付く食べ物を食べるという習慣は源内以前からありました。

でもうの付く食べ物の中にうなぎは入っていませんでした。

そこで源内は、うなぎ屋の店頭に「今日は丑の日」と掲げさせました。

すると…なんとお店は大忙し。

源内は、たった1文でうの付く食べ物としてうなぎに注目を集めたのです。

これによってうなぎ屋は大助かり。

「土用の丑の日はうなぎ」

今ではおなじみの風習になりました。

源内が関わった発明や品物はほかにもあります。

竹トンボに寒暖計・方位磁石・万歩計・吉原の花魁が使うような高級な櫛(菅原櫛)などなど。

源内の好奇心・情熱は多方面に広がり、多くの業績を残しました。

源内の晩年

天才・多才・鬼才といわれた源内でしたが、彼を理解する人はそう多くありませんでした。

発明品はどれも素晴らしいものでしたが、かといって実用化には結びつかなかったりと、途中でやめざるを得なかったりと挫折も少なくありません。

大成功を手に入れることなく、年は取るばかり。

さすがの源内も気うつになることも増えます。

「功ならず 名ばかり遂て 年暮れぬ」

(成功は少なく、虚名ばかりが大きくなり、気づくと人生も日暮れに向かっている)

源内の最期

安永8年11月。

大名屋敷の改築計画を請け負っていた源内は、共同工事相手の大工と酒を酌み交わしました。

すっかり酔った源内、朝目が覚めると大切な工事計画書が見当たりません。

源内は大工が盗んだものと決めてかかり追及しますが、相手は否定。

カッとなった源内は、思わず斬りかかってしまったのです。

斬られた大工は必死で逃げましたが、おそらくもう助かるまい。

我に返った源内は切腹を覚悟し、部屋を片付けていると…。

工事計画書が出てきたではありませんか!

今更悔いたところで仕方ない、切腹をしようとした源内でしたが、駆け付けた役人に逮捕されてしまいました。

殺人の罪で源内は小伝馬町の牢獄に入れられます。

12月18日、源内は獄中で死亡しました。

享年52歳。

葬儀は交流のあった杉田玄白らの手によって行われました。

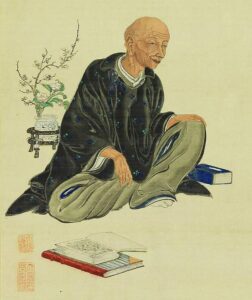

杉田玄白 出典:Wikipedia

源内の墓所

源内の墓は、平賀家の菩提寺・自性院(香川県さぬき市志度)にあります。

源内の妹婿である平賀権太夫が建てたものです。

また、東京には杉田玄白が総泉寺に建てた墓も現存。

総泉寺は板橋に移転していますが、源内の墓は元の場所に残されています。

玄白は、源内の墓に刻む碑銘も考えていました。

「嗟非常人 好非常事 行是非常 何非常死」

(ああ非常の人 非常の事を好み 行い是れ非常 何ぞ非常に死するや)

現在この墓碑銘は、元総泉寺にある源内の墓の脇に建てられた「平賀源内墓地修築之碑」裏と、さぬき市にある「平賀源内先生銅像」の台座に刻まれています。

本当は生きていた!?

出典:Wikipedia

源内の死には、不明な点もあるとされています。

まず大工と酒を酌み交わしたとされる点。

源内は酒が飲めなかったと言われています。

そのため、酒に酔って人を斬ること自体が考えられないという説。

人を斬って投獄されたが、死んでいなかったという説もあります。

源内は、時の老中・田沼意次と懇意であったとも言われ、実は田沼意次に保護されていたという説まであるのです。

もちろん詳しいことはわかっていません。

でもあれだけの天才をまざまざと獄死させるのは、もったいないと思ってしまう人は、1人や2人ではなかったことでしょう。

平賀源内関連のメディア

最後に平賀源内が登場する小説や、参考資料などを紹介します。

まずは、今回の記事の参考にもさせていただいた本から。

平賀源内の生涯 平野威馬雄

平賀源内の伝記的本ですが、単なる経歴の羅列ではなく、源内の人間的な魅力にも迫る興味深い本でした。

著者の源内への愛情が感じられ、読了後はすっかり源内さんが好きになっていました。

平賀源内:非常の人の生涯 新戸雅章

この本も源内の業績や生涯を紹介した本です。

多すぎる功績をわかりやすくまとめてあるので、源内の全体像が把握しやすいと感じました。

ねなしぐさ 平賀源内の殺人 乾緑郎

田沼意次や杉田玄白なども登場し、源内の後半生を中心に描いた時代劇ミステリー小説。

源内が犯したとされる殺人。

その事件の真相とその後に源内ファンならホッとするのではないでしょうか。

これ以上は読んでからのお楽しみです。

大江戸恐龍伝 夢枕獏

ひとことで言えば、江戸版ジュラシックパーク?

源内が絶滅したはずの恐竜と対峙する摩訶不思議、でも夢枕ワールド満載の破天荒時代小説です。

平賀源内捕物帳 久生十蘭・田中つかさ

天才発明家・平賀源内が何回事件を推理する痛快時代劇コミックです。

原作は久生十蘭氏の同名小説。

そぞろ源内 大江戸さぐり控え帳 叶精作・天沢彰(原作)

己の気の向くままに江戸の怪事件に挑む平賀源内。

杉田玄白らとタッグを組んで怪異に立ち向かう源内が格好良くて面白い!

ついでに勉強にもなりそうなコミック。